カフェやコーヒースタンドに行くと、メニューの種類の多さに困ってしまいますよね。

おすすめのコーヒーが、もしかしたら自分好みじゃないかもしれません。

今回は知っておけばカフェやコーヒースタンドに行っても困らない、コーヒーの種類や産地毎の特徴、味の違い、焙煎の違いについてお伝えします。

自分好みのコーヒーを見つけるためにも是非、参考にしてみてください。

この記事でわかること

そもそもコーヒーとは?

コーヒーとは、アカネ科の植物であるコーヒーノキから取れる種子を焙煎してお湯で抽出した飲み物です。

日本だとクチナシが同じアカネ科に属します。

コーヒーはその輸出量は石油に次いで第2位とも言われています。

それだけ世界中で愛されているわけですね。

コーヒー豆は「農作物」

コーヒー豆は、コーヒーノキというアカネ科の植物から採取される種です。

その種で再び果実を実らせ、コーヒーノキを育てていきます。

コーヒー農家はその年の天候や環境によって値段や味を左右されながらも、最高のコーヒー豆を私たちに届けてくれます。

つまりお米や野菜、サクランボやブドウのように、コーヒー豆は農家の方々が手塩にかけて育て上げた農作物なのです。

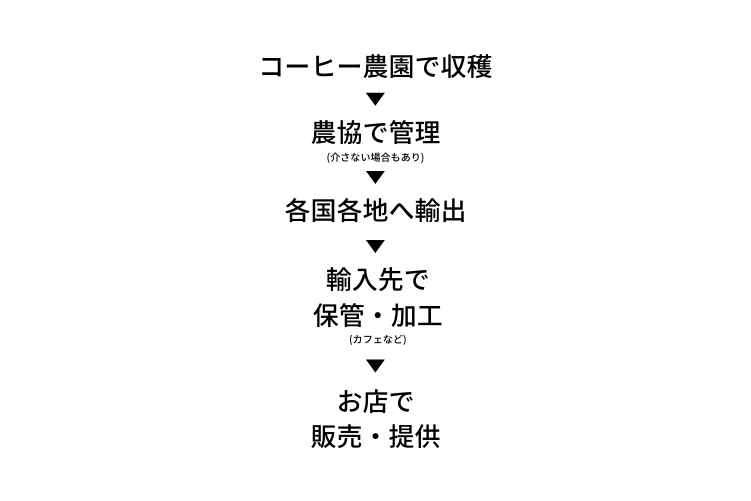

コーヒー豆の商流

この商流に多くの人が関わっており、最終経路に私たち消費者が存在します。

この商流が世界規模で毎日行われているのです。

スーパーやカフェで見るコーヒーはほんの一部、ということが伝わったでしょうか。

コーヒーノキは白い花を身につけ、赤い果実が実る

コーヒーノキの花は白色で、ジャスミンのような可憐な香りを漂わせます。

開花のあと実をつけ始め、完熟すると赤く色づきます。

この赤い果実はサクランボのように見えることから「コーヒーチェリー」と呼ばれます。

このコーヒーチェリーの中に、通常2粒向い合わせで入っている種子がコーヒー豆と呼ばれます。

種なのに豆って、なんだか不思議ですね。

コーヒーチェリーで作るお茶、「カスカラティー」

カスカラティーとは、コーヒーノキに実るコーヒーチェリーの果実を乾燥させ、紅茶のようにお湯で抽出した飲み物です。

ほんのりと桃のような甘さを感じられます。

「カスカラ」はスペイン語で皮や殻を意味します。

コーヒー豆の収穫時、カスカラとなる果実部分は収穫量の約40%を占めます。

コーヒーチェリーから種子を取り出した後カスカラは肥料として再利用されるものの、そのほとんどが廃棄されている現状です。

収穫量の40%も廃棄されてしまうと考えると、そのインパクトの大きさが伺えます。

その再利用の新しい方法として、「カスカラティー」が生まれました。

流通量は少ないものの、もし見かける機会がありましたら是非飲んで見てくださいね。

コーヒーチェリーの構造

コーヒーチェリーは、いくつかの階層を持ちます。

外側から

外皮

↓

果肉(カスカラ)

↓

内果皮(パーチメント)

↓

銀皮(シルバースキン)

↓

種子(コーヒー豆)

という構造です。

種子は通常向い合わせで2つ果実の中に入っています。

たまに一粒だけの状態があり、「ピーベリー(Peaberry)」と言います。形状も丸くなりとてもかわいいです。

カフェや珈琲屋さんで見かけたら通常のものよりもちょっとだけ珍しいのでぜひ試しに飲んでてみてください。

コーヒー豆を取り除く方法によって、大きく味の特徴も変わる

コーヒーチェリーから種子を取り除く方法(精製)は大きく2つあります。

| ウォッシュド | スッキリ、クリーン、クセの少ない |

|---|---|

| ドライ・ナチュラル | コクが強い、果実の甘さが感じられる |

・水で洗い流す水洗式(ウォッシュド)

・天日干し(ドライ、サンドライ、ナチュラル)

全く同じコーヒー豆でも、この精製が違うだけで大きく味も異なります。

産地別!コーヒー豆の種類

コーヒー豆は産地によってその味わいや香りも様々です。種類がとても多いため、代表的な産地をご紹介します。

コーヒーベルトについて

コーヒーベルトとは、コーヒーが栽培されやすい地域を指した地図上の指標です。

赤道から緯度±25度の地域を指します。

日本はコーヒーベルトには含まれません。

ただし近年の化学の発達によりコーヒーベルト上に存在しなくてもコーヒーを栽培することができるようになりつつあります。

近年では沖縄や奄美大島でのコーヒー栽培も可能になり、品質も非常に向上しています。

「国産コーヒー」もいつかは飲んでみたいですよね。

【サントス】〜圧倒的な生産量を誇るコーヒー大国、ブラジル〜

コーヒー生産量世界第1位を誇る、コーヒー大国ブラジル。

コーヒーといえばブラジルを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

その代表的なコーヒーの産地は、サントス

実はサントスという名前は、港になります。

コーヒー豆の産地には、港の名前を用いられることがよくあります。

昔からの名残で、今ほど産地や農園の名前を把握できていなかった、重要視されていなかった背景があります。

唯一わかっていたことが、どこの港から運ばれてきているのかということ。

よってブラジルのサントス港から運ばれてきたコーヒー豆に、産地として「ブラジル・サントス」が定着しました。

ただし近年、サプライチェーンやトレーサビリティの透明性が重要視されるようになり、農園の所在地や農園主まで記載されるようになりつつあります。

【モカ】 〜コーヒーの元祖!イエメン〜

モカとは、イエメンにあるモカ港を指します。

ブラジル・サントスと同様に、港の名前がコーヒーの名称として有名になりました。

モカ、と聞いてチョコレートやホイップクリームの入った甘い飲み物を想像された方もいらっしゃるかもしれません。

そのモカとは全く違います。

【キリマンジャロ】〜アフリカ大陸最大の山を持つ、タンザニアの高級豆〜

キリマンジャロとは、アフリカ大陸東部に位置するタンザニアにある山の名称です。

標高は5,895mとアフリカ最高峰です。

その山の中腹あたり、1,500〜2,000mでコーヒー豆が栽培されます。

その中で厳しいタンザニア独自の審査基準によって選ばれたコーヒー豆がキリマンジャロと呼べるそうです。

火山活動による肥沃な農地が、力強い酸味やコクを生み出します。

953年公開のヘミングウェウイ原作映画「キリマンジャロの雪」のヒットがきっかけだそう。

【ブルーマウンテン】〜ジャマイカの誇る最高品種〜

ブルーマウンテンとは、中米ジャマイカにあるブルーマウンテン山脈の一部エリアで栽培されるコーヒー豆です。

800m〜1,200mの限られた地域で栽培された、ジャマイカ農水省による厳しい審査を通過したもののみがブルーマウンテンと称されるそうです。

名前の由来でもある「青みがかって見える霧」が頻繁に発生します。

その霧による水分が土壌に適度な水分をもたらし、繊細な味わいを生み出します。

「黄金のバランス」とも比喩されるほど、酸味や苦味、コクといった味わいのバランスが非常に取れた高品質コーヒーです。

【エメラルドマウンテン】〜コロンビアには存在しない山〜

エメラルドマウンテンとは、南米コロンビアで採れる全生産量のうち、厳選されたわずか1%未満のコーヒー豆を指します。

実はエメラルドマウンテンという名前の山は実在しません。

1970年に開催された大阪万博で初めて商品として登場し、以降人気に拍車がかかり「エメラルドマウンテン」という名前で商標登録された、という歴史があります。

コロンビアが世界一の生産量を誇るエメラルドに因んでつけられた「エメラルドマウンテン」。

ジョージアの缶コーヒーで既に知っている方も多いはずです。

味と香り別!コーヒー豆の種類

コーヒー豆はワインのようにその土地の風土で味わいも変わります。コーヒーは「苦いもの」と思っている方も多いかもしれません。

決して間違いではありませんが、苦味だけではなくフルーツのような酸味や甘味も感じられます。

それは「農作物」ならではの特徴です。

よくコーヒーの味を表現するときに、フレーバーホイールというものが用いられます。

下図のように、コーヒーの味わいはバラエティに富んでおり、単なる「苦いもの」ではないことがわかると思います。

ただフレーバーホイールを覚える必要は全くありません。コーヒーにもこんな味わいが感じられるんだ、で構いません。

ここでは大まかな味わいの特徴を、味と香り別で見ていきます。

苦味が特徴的なコーヒーの種類

苦味が特徴的なコーヒーは、主に南米のブラジル、東南アジアを産地とするコーヒーが多いです。

特にインドネシアのマンデリンが苦味の中でもトップクラスと言えるでしょう。

ブラジルや東南アジアのコーヒーに苦味をより感じられやすいのは理由があります。

それは、その地域ではロブスタ品種を多く栽培しているからです。

ロブスタとは、環境を選ばず強い生命力を持つ育てやすい特徴を持つ品種です。

その一方でその味わいは苦味が強く、主にインスタントコーヒーやブレンドコーヒーに用いられます。

そんなロブスタ品種を多く育てているブラジルや東南アジアでは、より苦味が特徴的に感じられます。

ボディが強く、色で例えると赤紫色、といったところでしょうか。

酸味が特徴的なコーヒーの種類

酸味が特徴的なコーヒーは、主にアフリカ大陸に見られます。

特にエチオピアやケニアは非常に明るい酸を持つことでも有名です。

その酸味はフルーツで例えるとレモンや柑橘系のフレーバーに似ています。

その他にもアフリカ大陸には様々なコーヒーの産地があります。タンザニアやルワンダ、ブルンジ、そのどれもが明るい酸味を持つ傾向にあります。

紅茶のような軽やかさで、色で例えるのなら黄色やオレンジ色、でしょうか。

苦味と酸味のバランスがいいコーヒーの種類

苦味と酸味をバランスよく感じられるコーヒーは、中南米によく見られます。

中南米といえば、グアテマラやコスタリカ、ホンジュラスにエルサルバドルなど。

昨今、パナマのコーヒー豆の非常に注目を浴びています。

ゲイシャという品種が一躍有名になったのも、このパナマで栽培されたゲイシャがきっかけでした。

苦味や酸味もさることながら、桃やマンゴーのような果実の甘さも感じられるのも特徴です。

それは砂糖のような甘さではなく、果物由来の糖度を感じられる甘さです。

酸味もほのかに苦味もほんのり、甘さも感じられ、色で例えるのなら淡い桃色、でしょうか。

ちなみに、諸説ありますが「ゲイシャ」はエチオピアのゲシャ村で発見されたことに由来しています。日本の「芸者」とは全く関係はありません。

エキゾチックなコーヒーの種類

酸味とも苦味ともつかない、スパイシーでどこかエキゾチックな味わいのするコーヒーは、主に中東や西・中央アジアに見られます。

例えばイエメンやインド、ミャンマーなど。

南米やアフリカに比べ流通量も少ないためあまり目にする機会もありません

ただコーヒー大国の南米やアフリカには感じられないようなスパイシーな香りが感じられ、人によってはクセになるような味わいです。

色で例えるのなら黒や焦茶色、といったところでしょうか。

独特な味わいのコーヒーの種類

独特な味わい、今まで味わったことのないような風変わりなコーヒーは、主に東南アジアによく見られます。

例えばタイやインドネシア、ベトナム、中国や台湾など。

アジアは今までコーヒーの生産国としてはあまり認知されていませんでした。

ただ実はベトナムなど伝統的にロブスタ品種を多く育てている地域があり、コーヒー生産は盛んです。

しかし最近ではコーヒーの生産過程において様々な技術が加わり、アジアでも美味しいコーヒーが作られるようになりました。

まだまだその量や質は南米やアフリカには劣るものの、そのポテンシャルは計り知れません。

カフェオレとカフェラテの違いは?コーヒーのメニュー一覧

カフェでコーヒーを注文する時、メニューの多さに辟易してしまう、そんな話をよく聞きます。

メニューの多さはカフェによって異なりますが、少しでもコーヒーのメニューの違いを知っておくと自分好みのコーヒーメニューが見つかるかもしれません。

コーヒーのメニューには大きく分けて二つ種類があります。

・エスプレッソ系

・ドリップ系

それぞれ見ていきましょう。

エスプレッソ系〜機械による高圧で抽出〜

エスプレッソ

エスプレッソとは、エスプレッソマシンという特殊な機械で抽出した20〜30mlほどのコーヒーです。高圧力で抽出するため、非常に味が濃いです。

その圧力は9気圧ほど。圧力鍋が1気圧と言われています。その強さが伺えますね。

日本ではあまり馴染みがありませんが、主にイタリアなどヨーロッパではエスプレッソが主流です。

このエスプレッソのミルクを混ぜることによって、カフェラテやマキアートが完成します。

マキアート

マキアート

マキアートは、エスプレッソに温めたミルクの泡を2、3滴垂らすと完成します。「染み」という意味を持つマキアート、まさにエスプレッソに白い染みがついたような見た目になります。本場イタリアではよく親しまれているコーヒーです。

お店によってこのミルクの量も多少さはありますが、エスプレッソの力強さとミルクの優しい甘味を感じたい方におすすめです。

カフェラテ

カフェラテとは、エスプレッソに蒸気で温め泡を作ったミルク(フォームドミルク)が混ざったコーヒーです。

日本でもお馴染みのコーヒーですが、世界中でも多くの人に親しまれている種類です。

ラテアートがカフェラテの表面に描かれているのをよく見ますよね。

あのラテアートは、機械によって抽出されたエスプレッソ、スチームされたミルクでなければ描くことができません。

見た目の美しさも、世界中で愛されている要因の一つかもしれません。

後述しますが特にオーストラリアでは、ミルクの泡の量によってカフェラテか、そうでないかが分かれます。

カプチーノ

カプチーノとは、エスプレッソにカフェラテよりも泡の多いフォームドミルクが混ざったコーヒーです。

つまり、カフェラテよりもミルクの泡の割合が多くなります。

味そのものに、カプチーノとカフェラテに大きな差はありません。違いは、泡の量の違いによる口当たりです。

カプチーノの方がミルクの甘い泡が口に当たる面積が多くなり、よりミルクの甘さや柔らかさを感じられます。

よくカプチーノの表面にチョコレートパウダーがかかっています。もともとカフェラテとの違いを表すためにチョコレートパウダーをかけたと言われています。

確かに同じカップに入っていたら、どちらが泡の量が多いかなんて分かりませんね。

フラットホワイト

フラットホワイトとは、エスプレッソにカフェラテよりも泡の少ないフォームドミルクが混ざったコーヒーです。

つまり、カフェラテやカプチーノよりも泡の割合が少なくなります。

カプチーノと同様に味そのものに差はありません。違いは口当たりです。

フラットホワイトはダイレクトに口にコーヒーが当たり、よりコーヒー感が強く感じられるのが特徴です。

フラットホワイト、という名前の通り、泡が薄くフラット(平行)に見えます。

フラットホワイトはオーストラリアやニュージランドが発祥とされています。

アメリカーノ

アメリカーノとは、エスプレッソ(もしくは濃く抽出したドリップコーヒー)にお湯を加えたコーヒーです。

戦争中、アメリカで物資の供給が少ない中コーヒーを長い期間飲めるようにお湯で薄めたことからこの名称で呼ばれています。

ロングブラック

ロングブラックとは、アメリカーノと全く同じで、エスプレッソにお湯を加えたコーヒーです。主にイギリスやオーストラリアで使用されます。

イギリスやオーストラリアでは、エスプレッソのことをショートブラックと呼びます。そのショートブラックをお湯で伸ばしたコーヒーがロングブラックです。

日本ではあまり見かけることはありません。

ドリップ系〜ハンドドリップなどお湯を注いて抽出〜

カフェオレ

カフェオレとは、ドリップで抽出されたコーヒーと温められたミルクを半分ずつ混ぜたコーヒーです。

カフェラテとの違いは、エスプレッソかドリップか、フォームドミルクか、温めただけのミルクか、という違いです。

なのでラテほど濃厚ではなく、どちらかというと薄い印象です。

ハンドドリップ

ハンドドリップとは、コーヒーの粉にお湯を注いで抽出されたコーヒーです。

エスプレッソマシンなどの機械による圧力はかけず、お湯の落ちる重力のみでコーヒーを抽出します。

エスプレッソほど濃くはありませんが、ドリップでしか表せない風味豊かな味わいが特徴です。

ハンドドリップの方法・種類は多岐に渡り、味わいも大きく変わります。

詳しくはそのお店のバリスタに聞く方がわかりやすいでしょう。

知っておきたい焙煎の話〜自分好みの苦味や味わいを選ぶために〜

焙煎とは?

焙煎とは、コーヒー豆を火で炙ることです。

焙煎を行うことによってコーヒー豆は茶色く色づき、カフェやコンビニ、スーパーなどで提供・販売されます。

コーヒー豆が焙煎される前はベージュのような薄い土っぽい色ですが、焙煎が進むにつれてその色が少しずつ変化していきます。

焙煎では、火の強さや焼く時間によってコーヒー豆の味が全く変わります。

自分好みのコーヒー豆を知るためにも、大まかな焙煎度合いを知っておくに越したことはありません。

大きく分けて3つの焙煎度合いがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

・浅煎り

・中煎り

・深煎り

浅煎り

浅煎りは、比較的焙煎時間が短く、コーヒー豆もシナモン色のような明るい色をしています。

特徴は、苦味よりも酸味が際立つこと。

フルーツのような酸味が特徴のアフリカ産のコーヒー豆に浅煎りが合う傾向にあります。

ただし浅煎りは保存期間も短くなるため、保管・管理がとても大切です。

もし浅煎りのコーヒー豆を購入した方は、なるべく早く飲むことをお勧めします。

中煎り

中煎りは、浅煎りと深煎りの中間あたりの焙煎度で、コーヒーらしい焦茶色をしています。

特徴は、苦味も酸味もバランスよく感じられること。中南米のようなバランスの良いコーヒー豆に合う傾向にあります。

深煎り

深煎りは、15分以上焙煎するため比較的焙煎が深く、黒や炭のような黒々とした色をしています。

特徴は、より苦味が際立つことと、表面にコーヒー豆に含まれる油(コーヒーオイル)が表出することです。

ブラジルやインドネシアなどが深煎りに合う傾向にあります。

このコーヒーオイルは浅煎りや中煎りにはあまり見られません。

焙煎時間が長くなるとコーヒー豆の内部繊維が細かく破壊され、そこからコーヒーオイルがコーヒー豆の表面に浮かび上がってくるのです。

コーヒーオイルは口当たりをまったりとさせてくれます。この口当たりのまろやかさは深煎りならではの特徴ですね。

まとめ

コーヒーの産地の種類からメニューの種類、そして焙煎の種類までお伝えしました。

これだけコーヒーには様々な種類があり、余計に混乱してしまうかもしれません。そんな時はぜひ、何も考えず人にお薦めされたコーヒーで構いません、試しに飲んでみてください。そこからコーヒーの世界がまた広がるはずです。